キッチンのリフォームを行い、約1年が経過しました。

採用したのは、タカラスタンダードの『エーデル』です。

『エーデル』は、タカラスタンダード社のホーロー製のキッチンの中では低価格帯のシリーズとなるものです。

「ホーロー製のキッチンにしたいけれども価格を抑えたい」という人には、最適なシリーズと言えます。

ここでは、『エーデル』を使用して約1年経過した現段階での感想、良かった点、後悔した点などについて紹介したいと思います。

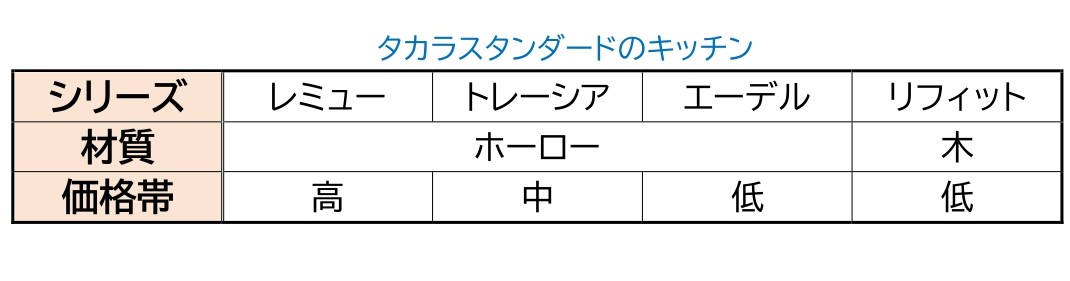

タカラスタンダードのキッチン

タカラスタンダードのキッチンには、『レミュー』、『トレーシア』、『エーデル』、『リフィット』の4つのグレードがあます。

この中でホーロー製は『レミュー』、『トレーシア』、『エーデル』の3種で、『リフィット』は木製となります。

今回採用した『エーデル』は、ホーロー素材の中では最も低価格のシリーズとなります。

ただ、ホーローの機能については、どのシリーズであっても違いはありません。

ホーローは、汚れ・水・キズ・熱などに強い素材ですが、そういった機能はグレードの違いに関係なく、どれも同等です。

採用した主な仕様やオプション

同じ『エーデル』であっても、採用する仕様やオプションによっては、だいぶ違うものが出来上がります。

今回採用した主な仕様やオプションは、以下のとおりです。

なお、今回のリフォームでは、使いやすさはもちろんですが、特に汚れにくく掃除がしやすいキッチンにすることを重視して、仕様・オプションなどを決めています。

アクリル人造大理石のシンクとワークトップ

シンクとワークトップの素材は、キズに強く耐久性が高いことや油汚れも簡単に落とせる手入れのしやすさから、アクリル人造大理石を採用しました。

ビルトインIHヒーター

家がオール電化のため、コンロはIHヒーターを採用しました。

ビルトイン食器洗い乾燥機(食洗機)

タカラスタンダードのキッチンは、ビルトイン食洗機の位置を『シンク下』、あるいは『調理台下』のどちらにでもすることができますが、水垂れを極力防止するためにシンク下の位置を選択しました。

食洗機の幅は、大型の調理器具も洗える60cmとしました。

ホーローパネル

コンロ横の壁には、汚れの防止、あるいは汚れた場合でも簡単に掃除を行うことができるホーローパネルを設置しました。

タッチレス水栓

汚れた手で水栓を触ることなく水をできるように、タッチレス水栓を採用しました。

リフォーム後1年経過して気づいたこと

『エーデル』にリフォームして約1年経過しました。

現段階での感想は以下のとおりです。

アクリル人造大理石のシンクとワークトップ

シンク・ワークトップは、1年経過してもほぼ当初のままの状態を維持しています。

普通に使用している限りはキズが付くこともなく、汚れも簡単に落とすことができます。

何より、シンクとワークトップの素材が同一で、そこに継ぎ目がないというのが、非常に手入れがしやすくて良いところだと感じています。

アクリル人造大理石のシンクとワークトップ

例えば、シンクとワークトップの素材を別のものにすると、そこに継ぎ目ができ、汚れやすく掃除がしにくくなります。

長期にわたってキレイな状態で使うことができるという視点からは、シンクとワークトップは確実に同一素材にすべきだと思います。

今回は、シンクもワークトップもアクリル人造大理石を選びましたが、例えばシンクをどうしてもステンレスにしたいという場合には、間違いなくワークトップもステンレスにすべきだと思います。

ビルトインIHヒーター

家がオール電化なので、ガスコンロという選択肢はもともとないのですが、そうでなくても掃除のしやすさという点からはIHを選択していたと思います。

やはり、IHヒーターは表面が平らなのでガスよりも圧倒的に掃除がしやすいです。

IHヒーター(ワークトップとコンロの境界は段差ができる)

ただ、IHヒーターの表面は、焦げ跡が付きやすいという欠点もあります。

キッチン用洗剤を使って拭いてもなかなか落ちないのですが、汚れに重曹をかけてラップを丸めたもので擦ると、あっという間に焦げ付き跡はなくなります。

汚れを長期間放置してしまうと落としにくくなるかもしれませんが、気づいたときに重曹を使って掃除するだけで十分にキレイな状態を維持することは可能です。

一方、IHヒーターであってもガスであっても、どうしても掃除がしにくいのが、ワークトップとコンロの境界部分です。

この部分は、若干の段差と隙間があるため、汚れると非常に厄介です。

これに関しては、仕様やオプションを何にしたところで解決しないのですが、今後メーカーには、どうかこの境界部を平坦に、そして一体的にするよう頑張って欲しいものです。

ちなみに今は、汚れが付着しないように、この部分にはマスキングテープを貼っています。

ビルトイン食器洗い乾燥機(食洗機)

タカラスタンダードのシステムキッチンでは、ビルトイン食洗機をシンク下に配置することが可能であり、それが他のメーカーにはない特徴となっています。

食洗機の位置がシンク下にあると、シンクから食洗機に食器を移す際に、水垂れしにくいというメリットがあります。

個人的には、それを重視してシンク下への配置を選択しており、それはそれなりに有効だと思っています。

ただ、仮に食洗機の位置を調理台下にした場合であっても、シンクから食器を慎重に移動さえすれば水垂れは防げることなので、それが丁寧にできる人の場合には、シンク下でも調理台下でも、どちらでも良いのではないかと思います。

そういった場合、食洗機の位置をどこにするかは、キッチン本体の収納がどのようになるのかによって判断すべきだろうと思います。

当然ですが、食洗機をどこに配置するかによってキッチン本体の収納の形が変わります。

食洗機の位置と収納がどのような関係になるのかについては、それぞれのキッチンの形状や寸法によって様々なパターンが考えられるので、ショールームで十分に確認することが必要となります。

シンク下に配置した食洗機

食洗機の幅については、60cmを採用して絶対的に良かったと思っています。

45cm幅を選択していたら確実に後悔していました。

幅60cmの食洗機

なお、食洗機をシンク下に配置した場合、シンクの深さがあるので、食洗機のサイズは必然的に『浅型』となります。

(※『浅型』と『深型』については【シンク下ビルトイン食洗機】についてのページを参照下さい。)

そして浅型の場合の食洗機の幅は、45cmか60cmとなります。

容量は、幅45cmで約40ℓ、幅60cmで約60ℓとなっています。

メーカーの示す目安としては、容量約40ℓのものが1~3人家族用、容量約60ℓのものが3~4人以上の家族用などとなっていますが、1人暮らしでもない限り、絶対的に60ℓを選んだ方が良いと思います。

食洗機のパンフレットなどを見ると、同じ種類の食器が綺麗に並べられてセットされていますが、現実的にはそんなに理想的にセットすることはできません。

バラバラな形や大きさの食器のほかに、調理器具やボウル、ピッチャー、ヤカンなど、それをひとつ入れるだけで大きく場所をとってしまうようなものもあり、容量が小さいとそれらを重ならずにセットするのは困難です。

ですから、確実に小さい容量の食洗機で事足りると自信を持って言える状況でない限りは、間違いなく大きな容量のものを選択した方が良いと思います。

ホーローパネル

ホーローパネルは、キッチンや洗面所の壁の部分に取り付けて汚れなどを防ぐものです。

文字通りホーロー製なので、汚れに強い、水に強い、キズに強い、熱に強い、マグネットが付くといった特徴を持っています。

今回のキッチンのリフォームでは、IHヒーターの横の壁にホーローパネルを採用しました。

しかし今となっては、キッチン全体にホーローパネルを採用すべきだったと思っています。

IHヒーターの横の壁に設置したホーローパネル

やはり、キッチン周りの壁は、他の場所よりも汚れが飛びやすく、また、電化製品の排熱や静電気などによって黒ずみなどができやすい環境にあります。

そういった場所は、壁紙でなくホーローパネルにした方が、圧倒的に掃除がしやすく、キレイな状態を維持できるので、次の機会には間違いなくそうしたいと思っています。

ホローパネルにすべきだった壁の例

タッチレス水栓

タッチレス水栓については、当初は「手動よりも便利かな」程度にしか思っていなかったのですが、今となっては圧倒的にタッチレスにして良かったと感じています。

調理の際はもちろん、特に便利だと思うのは、掃除の際に汚れた手で水栓に触れなくて済むということです。

タッチレス水栓

汚れた手で水栓に触れ、洗った手でまたその水栓に触れていてたのでは、再度手が汚れてしまいます。

そういった際に、手をかざすだけで水を出したり止めることができるタッチレス水栓は、非常に便利だと実感します。

外付けのコンセント(番外編)

外付けのコンセントは、『エーデル』自体の仕様でもオプションでもないのですが、非常に役立っているアイテムなので【番外編】として紹介します。

リフォームしたキッチンは対面のオープン型で、IHヒーター横の面だけに壁がある形となっています。

この形状の場合、IHヒーター横の壁にはコンセントを配置することはできません(熱で危険なため)。

つまり、キッチンの直近にコンセントを配置できる壁がないことになります。

そのため、キッチン本体に配線を這わせる形でワークトップ上にコンセントを配置しました。

場所的に水がハネる危険性もあるため、コンセントは蓋付きのものを採用しています。

配置する前は、「邪魔になるかな」とか、「配線が露出して格好悪いかな」などとも思っていましたが、決してそんなことはなく、何より手元にコンセントがあるという便利さを実感しています。

詳細は別ページを参照下さい ⇒ キッチンへの外付けコンセント配置

以上、『エーデル』を使用して約1年経過した現段階での感想などについて紹介しました。

コメント